- 2025年2月26日

- 2025年5月9日

花粉症

- 1.花粉症とはどのような病気か?

- 2.花粉症の主な症状

- 3.花粉症を引き起こす植物

- 4.花粉症の診断方法

- 5.花粉症の治療法

- 6.花粉症の予防法

1. 花粉症とはどのような病気か?

花粉症とは、特定の植物の花粉によって引き起こされるアレルギー疾患の総称です。通常、体の免疫系は花粉を無害な物質と認識するはずですが、花粉症では、免疫系が花粉を有害と認識し、過剰に反応してしまいます。この反応がさまざまな症状を引き起こします。

1.1 花粉症の定義

花粉症では、主に季節性アレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎が生じます。スギやヒノキなどの樹木の花粉が飛散する時期に多く発症します。花粉に曝露されることで、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの不快な症状を経験します。

近年、花粉症患者が増加し続けています。スギ花粉症患者は20年前に比べて倍増し成人ではおよそ2人に1人がスギ花粉症に悩まされています。5歳以降の小児患者も増加しています。

アレルギー性鼻炎は、ほこりやダニ、犬猫など花粉症以外の原因でも生じますので、原因を特定することも大事です。

1.2 花粉症の原因とアレルゲン

花粉症を引き起こす花粉に含まれる原因物質(抗原)は「アレルゲン」と呼ばれ、樹木や草花の花粉の中に含まれます。日本ではスギとヒノキの花粉症が特に有名ですが、他にもシラカバ、ブタクサ、ヨモギなどの花粉症も知られています。

花粉が大量に飛散することでアレルギー反応を示すことになりますので、現在お住いの(もしくは住んでいた)地域によって、原因植物の傾向が異なります。

2.花粉症の主な症状

2.1 花粉症:アレルギー性鼻炎の症状

典型的な症状には、鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどがあります。これらはアレルギー反応により鼻腔内の粘膜が腫れ、炎症を引き起こすためです。このため、集中力の低下など日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

2.2 花粉症:目の症状

花粉症は目にも大きな影響を及ぼします。目のかゆみや赤み、涙が止まらないといった症状が一般的です。

2.3花粉症: 皮膚症状(アトピーとの関連)

花粉症は時に皮膚症状を引き起こすこともあり、花粉皮膚炎と呼びます。特にアトピー性皮膚炎の人は、花粉に対して過敏に反応することが多く、かゆみや発疹の悪化が見られる場合があります。

3. 花粉症を引き起こす植物

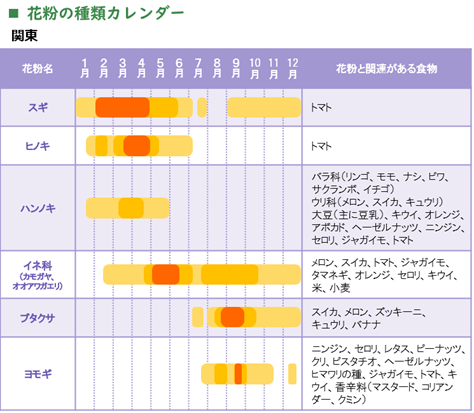

花粉症を引き起こす植物は多岐にわたります。さらに、日本は南北に長いため花粉の飛散時期は地域によって異なります。関東ではスギ花粉は主に2月から4月、ヒノキ花粉は4月から5月にかけて多く飛散します。この時期には外出時に注意が必要です。

また、特定の花粉のアレルゲンと交差反応することで、花粉-食物アレルギー症候群(PFAS: pollen-food allergy syndrome)という食物アレルギーを生じることがあります。

3.1スギ、ヒノキなどの樹木

日本ではスギ花粉とヒノキ花粉が主な原因となります。これらの樹木は春に大量の花粉を放出し、特に2月から5月にかけて花粉症がピークになります。

3.2 草花

草花の中でもブタクサやヨモギは秋に花粉を飛ばすため、秋花粉症という症状を引き起こします。スギ花粉症との合併により、春と秋、両方のシーズンで花粉症に悩まされることがあります。

4. 花粉症の診断方法

花粉症の診断方法は、いくつかのステップを踏むことで行われます。まず、医師は患者の症状や病歴を聞き取ります。特に症状が現れる季節や住んでいた地域について確認します。この情報が診断の基礎となります。耳鼻科では、鼻の粘膜の観察を行います。

次に、必要に応じてアレルギーの原因を特定するために血液検査や皮膚テストが実施されます。当院では、イラストにあるようなドロップスクリーンを用いた院内での血液検査を行っています。ドロップスクリーンとは、少量の血液を使用して、特定のアレルゲンに対する反応を迅速に診断できる検査方法です。この方法によって、具体的にどのアレルゲンが関与しているのかが明らかになり、治療方針を立てる際の重要な指針となります。

大人では花粉-食物アレルギー症候群も考慮して、食物アレルギーに対して診断精度の高い通常採血でのアレルギー検査(View39)も実施可能です。

さらに、他の疾患との鑑別も重要です。鼻の中の腫瘍や、風邪やインフルエンザなど花粉症と似た症状を示す感染症も多く存在するため、正確な診断を行うことが重要です。

5. 花粉症の治療法

5.1 薬物療法(抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、ステロイド点鼻薬)

薬物療法としては、抗ヒスタミン薬の内服やステロイド点鼻薬が一般的に使用されています。これらの薬は花粉症による症状を軽減するのに効果的です。特に抗ヒスタミン薬は、くしゃみ鼻水といったアレルギー症状に即効性があります。鼻づまりに対しては抗ロイコトリエン薬を組み合わせますが、効果が出るまで時間がかかります。

薬物療法については「眠くなりにくいお薬」の処方も可能です。花粉症に悩む患者様が日常生活に支障をきたさずに過ごせるよう配慮しています。患者様のライフスタイルや症状に応じた適切な治療法を提案することで、より快適な生活をサポートいたします。眠気の副作用などでお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。

5.2 免疫療法(舌下免疫療法)

アレルゲン免疫療法として最近注目されているのが「舌下免疫療法」です。このアプローチでは、スギ花粉のアレルゲンを少量ずつ体内に取り込むことで免疫系を慣らし、根本的な改善を目指します。舌下免疫療法は年単位での時間はかかりますがスギ花粉症を根治できる可能性があります。(※当院では現在「舌下免疫療法」の治療は行っておりません。)

5.3 目の治療

アレルギー性結膜炎に対して、抗ヒスタミン点眼薬・眼瞼クリーム、ステロイド点眼薬を使用します。

5.4皮膚症状の治療

ステロイド軟膏や非ステロイド軟膏(コレクチム軟膏、モイゼルト軟膏など)の外用を行います。

5.5 その他の治療

重症のスギ花粉に対して、オマリズマブ(薬品名ゾレア)の注射が使用されます。鼻粘膜に対するレーザー照射や鼻の中の手術を行うこともあります。これらの治療は耳鼻科で行います。

6.花粉症の予防法

ご自身で行う予防法も重要です。例えば、外出時のマスクと花粉対策用ゴーグルの着用は花粉への曝露を防ぐのに効果的です。花粉の飛散時期は不要な外出を控えることが推奨され、帰宅時には家の外で服を払って花粉を落としたうえで室内に入ることが予防につながります。衣服の素材もウールのように花粉が繊維に付着しやすいものは避けましょう。