- 2025年5月8日

- 2025年5月9日

お子さんの虫刺され

- 1.お子さんの虫刺されの症状

- 2.虫の種類と症状

- 3.虫刺されの治療法

- 4.虫刺されの予防

- 5.虫刺されによる感染症

- 5‐1:とびひのリスク

- 5‐2:虫からうつる感染症のリスク

- 6.応急処置について

- 7.医療機関を受診するタイミング

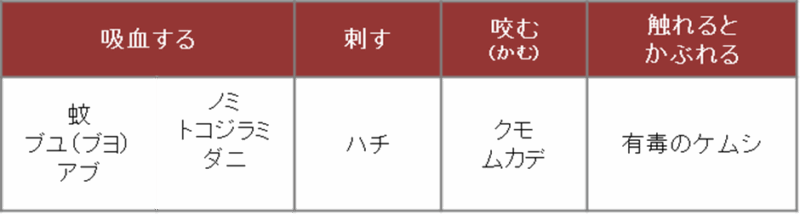

「虫さされ」はよくある症状ですが、みなさんがよく耳にする蚊やノミ、ダニ以外にも様々な「虫」がヒトを刺したり、咬みついたり、皮膚から血を吸って被害を与えます。ヒトに被害を与える「虫」の種類や生態、生息地、そしてどんな虫がどんな皮膚症状を引き起こすかを知っておくと役に立ちます。

1. お子さんの虫刺されの症状

虫刺されによる主な皮膚症状には、「痛み」「かゆみ」「腫れ」があります。

まず、「痛み」は、虫が皮膚を刺したり噛んだりすることによる物理的な刺激と、皮膚に注入される成分による化学的な刺激が原因です。

一方で、「かゆみ」は皮膚に注入された成分に対するアレルギー反応から生じます。アレルギー反応は、直後~30分後に起こる「即時型反応」と、1~3日後に症状が出る「遅延型反応」に分かれます。乳幼児は虫刺されの経験が少ないため、反応の出方が大人とは異なります。刺された直後には症状が現れず、翌日以降にかゆみや腫れが出てくる、いわゆる「遅延型反応」だけを示すことがあります。ただし、成長に伴い、複数回刺されることで、すぐに反応が出て短期間で治まる「即時型反応」へと変わっていきます。そのため、同じ時に蚊に刺されても、大人はすぐかゆくなって翌朝には症状が消失するのに、幼児は翌朝になってからすごく腫れるということが起こります。

さらに、長引くかゆみが我慢できず、刺された部分を掻きむしると、そこから細菌が侵入し、皮膚の感染症を起こすリスクがあります。

細菌感染症の代表的なものとして、皮膚にただれや水ぶくれが広がる「とびひ」と、熱感や痛みを伴う赤い腫れが特長の「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」があります。

さらに、虫刺されが原因で即時型の強いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こり、じんましんや呼吸苦、腹痛、などの全身症状が現れることもあります。特にハチ刺されには注意が必要で、数分以内に血圧低下や意識消失を伴うアナフィラキシーショックを引き起こす場合もあります。

2. 虫の種類と症状

●蚊(アカイエカ、ヒトスジシマカ)

アカイエカは家の中に侵入して夜間に吸血し、メスは冬を越すことができます。

ヒトスジシマカは屋外にいます。

刺された部分が赤く腫れ、かゆみを伴います。

蚊はウイルスを媒介することがあり、国内では稀にヒトスジシマカがデング熱の原因ウイルスを媒介することがあります。

●ダニ(イエダニ、フトツメダニ)

刺されると小さな赤い発疹が出現し、非常にかゆくなります。

イエダニによる被害はネズミが生息する一戸建ての古い家で6月から9月に多いです。

フトツメダニによる刺されは特に寝ている間に起こりやすく、畳に住んでいることが多いです。

●ブユ(関東ではブヨ)

皮膚をかじって吸血するため、点状の出血や内出血として残ることがあります。

吸血された部分の周囲は強く腫れ、激しいかゆみを引き起こします。かゆみが長く続き痒疹を形成することもあります。

ブユは小川や湿地など水辺に生息していることが多く、夏の朝や夕方に活動が活発になります。

●ノミ(ネコノミ)

ノラネコの生息場所の地表からジャンプしてヒトの下腿に飛びつきます。

吸血されると赤い発疹が現れ、遅れて水疱を形成し強いかゆみを引き起こします。

●毛虫(チャドクガ)

市街地の公園や庭に植えられたツバキ、サザンカに見られることが多い。

毛虫(幼虫)のみならず、葉や枝に残る脱皮殻や卵塊、成虫にもかゆみをおこす毒針毛(長さ0.1mm)がある。

毒針毛が付いた皮膚には、赤い斑点が多発する。

毛虫に触れた記憶がないことが多い。

●蜂(スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ)

刺されると激しい痛みとともに腫れが生じます。

ハチ毒によるアレルギー反応を引き起こす場合があり、即時型の場合はアナフィラキシーショックとなることもあります。

3. 虫刺されの治療法

虫刺されの治療は、ステロイド外用薬が基本となります。これを早期に、かつ短期間で使用することで、炎症後の色素沈着防止につながります。また、掻き壊してしまうと、痒疹へと進行し、治療が難しくなるため、できるだけ早めに皮膚科を受診していただくことが重要です。

かゆみや炎症が強い場合には、かゆみ止め(抗ヒスタミン薬)や短期のステロイド内服薬も使用されます。さらに、掻きむしりが進行し、伝染性膿痂疹(とびひ)の状態になると、抗生剤の追加が必要になることもあります。

特に注意が必要なのは、北海道や本州中部山岳地帯でマダニに刺された場合で、これはライム病のリスクを伴います。その場合、抗生剤で治療を行う必要があります。また、マダニが皮膚に付着している場合、無理に取り除こうとするとマダニの口器が皮膚の中に残り、異物肉芽腫を形成する可能性があります。そのため虫体を慎重に取り除く処置を行います。

4. 虫刺されの予防

以下に、虫刺されを効果的に防ぐための方法について説明します。

まず、虫の多い時間帯と場所を避けることが基本です。

例えば、蚊やブヨは夕方から夜にかけて活発になるため、この時間帯に屋外で作業をする場合は虫よけ(忌避剤)を使用して防御しましょう。また、湿気の多い草むらや水辺は多くの虫が集まるため、そうした場所を避けることも効果的です。

次に、適切な服装を心掛けることです。肌の露出を抑えることは、虫刺されを予防するために非常に効果的です。長袖と長ズボン(できれば袖口と足首の締まったもの)、帽子を着用し、足元は靴下や靴でしっかり保護しましょう。明るい色の服は虫に狙われにくいと言われていますので、選ぶ際の参考にしてください。

さらなる対策として、虫よけ剤(忌避剤)の使用があります。

市販の防虫剤や虫よけパッチは、蚊や他の昆虫を撃退するのに有効です。

お子さんに虫よけ剤を使用する際には、以下の注意点があります。

・子ども自身に虫除けを塗らせないでください。特にスプレータイプの虫除け剤(成分はイカリジン)を顔に使用する際には、大人が自分の手に取ってから子どもの肌に塗布するようにしましょう。

・虫除け剤と日焼け止めを併用する場合には、順序に注意が必要です。日焼け止めを先に塗り、その後に虫除け剤を塗ることで、両方の効果を効果的に発揮させることができます。

・虫除け剤の代表であるディートの小児(12歳未満)への使用上の注意として、低濃度(10%または12%)の製品を選ぶ、顔への使用を避ける、生後6か月未満の乳児には使用しない、2歳未満では1日1回、2歳以上12歳未満では1日1~3回の使用にとどめる、が挙げられます。プラスチックや化学繊維を傷める可能性があるので、塗布部位に注意が必要です。

・2015年に日本で承認されたイカリジンは、蚊、ブユ、アブ、マダニの4つのみに効果を発揮します。年齢による使用・回数に制限がありません。衣類の繊維を傷めません。5. 虫刺されによる感染症

虫刺されは、単なるかゆみや腫れを超えて、時に感染症のリスクを伴うことがあります。特に、小さなお子さんや免疫力が低下している方は、その影響を受けやすくなります。

とびひのリスク

虫刺されがきっかけとなる感染症の中で頻度が高いのが、「とびひ」として知られる細菌感染症です。これは、虫刺され後に皮膚を掻きむしることで傷から細菌感染が起こり、周囲に広がっていく状態です。とびひの原因菌として、もともと皮膚表面にいる黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌があり、これらが傷口から侵入することで症状を引き起こします。

感染した部位は赤くじくじくとして、水疱が形成されます。とびひは感染力が強いため、触れた手などを介して、他の部位や他人に広がることがあるので、早期の対策が重要です。

虫からうつる感染症のリスク

マダニによるライム病・日本紅斑熱、ヒトスジシマカによるデング熱、ツツガムシによるツツガムシ病、などがありますが小児での発症は稀です。

6. 応急処置について

お子さんが虫に刺された場合、適切な応急処置をすることで、かゆみや腫れを抑えることができます。

冷却:虫に刺された部位は一般的に冷やすことが有効です。流水で洗い流したり、氷をタオルに包んで当てたりすることで、腫れやかゆみを軽減できます。冷却することで痛みを和らげる効果も期待できます。

洗浄:毛虫の毒針毛が付いたと思われる部位は、早期であれば毒針毛を取り除くためにテープ(セロハンテープなど)を用いて貼りはがしたうえで、石鹸を泡立ててシャワーの水圧で洗浄します。

状況の観察:患部の状態をよく観察し、腫れや発疹、水ぶくれの出現などを注意深く見守ります。もし症状が悪化したり、発熱やいつもと異なる反応が見られる場合は、皮膚科の受診を推奨します。

正しい応急処置を行うことで、症状の悪化を防ぎ、お子さんの不快感を早く和らげることができます。虫刺されは日々の生活で避けにくいものですが、予防策と適切な対応を行うことで、その影響を最小限に抑えることができます。

7.医療機関を受診するタイミング

虫刺されは通常、家庭での応急処置で問題ありませんが、症状が悪化した場合や通常と異なる症状が見られる際は医療機関を受診することが重要です。

特に、ハチに刺された後に急速に広がる全身の発疹、息苦しさなどの全身的な症状が出た場合は、重篤な即時型アレルギー反応(アナフィラキシー)の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診してください。

休日や夜間に病院へ行くか、救急車を呼ぶかの判断に迷う場合は、24時間対応の埼玉県小児救急電話相談(048-833-7911または#8000)を利用することもできます。

緊急性は無くても、刺された箇所の赤みや腫れが増す場合、水ぶくれや膿が現れる場合、あるいは激しい痛みやかゆみが持続する場合には、感染症やアレルギー症状の可能性が考えられます。

虫刺されにより皮膚の異常や症状の悪化を感じた際は、皮膚科専門医の医師による診断と治療を受けることで、早期に適切な対応が可能となります。